| Главная | Библиотека | Форум | Гостевая книга |

На другой день мы были на излучине реки. Рыбак рыбачил. Войдя в воду, он замирал

с поднятой лапой — шерсть дыбом, уши прижаты, нижняя губа ковшиком. Затем резко

двигал лапой, и на берег, извиваясь, вылетала рыбина. Он относил её подальше

и закапывал в песок.

— Лакомка, — сказал дядя Вася, — это он тушит её. Вкусную любит. В горячем песке

она размякнет, сладкой станет, тогда он и ест её.

А Лакомка выбрасывал на берег одну рыбину за другой.

— Миша! — крикнул дядя Вася и стукнул ладонью по голенищу сапога. — Сюда!

Медведь поднял голову, отряхнулся и лениво побрёл из воды. На берегу молча обнюхался

с Дармоедом и Чижиком — те поджидали его, — потом подошёл к нам. Я отошёл в

сторонку.

— Не бойся, — сказал старик, заметив моё смущение, — он смирный.

Миша равнодушно посмотрел на меня. Затем стал тереться ухом о ногу дяди Васи.

Тот гладил его по спине, приговаривая:

— Ну, деточка, всё бы тебе ласкаться.

Миша взял в рот руку охотника, легонько потрепал её, потянулся к другой руке.

— Ну, деточка, — приговаривал старик, — всё бы тебе играть...

Возвращались мы на зимник всей компанией: Чижик с Дармоедом летели впереди,

Лакомка плёлся вслед за старым охотником, а я держался от них подальше: наедине

старался оставить их, они же друзья.

Ужинали мы тоже все вместе. Лакомка сам принёс свою большую миску и терпеливо

ждал, когда дядя Вася наложит в неё варёной рыбы, нальёт бульона. Потом отошёл

в сторонку, бочком привалился к миске и неторопливо стал есть. Он лапой вылавливал

куски рыбы, старательно обсасывал каждую косточку. Всё это не торопясь, с расстановкой.

Хоть и не спешил он, но его большая миска опустела быстрее, чем у Чижика и Дармоеда.

Поужинав, Лакомка отодвинул миску, лёг на бок, одну лапу закинул за ухо и сощурил

глаза. А скоро и совсем закрыл их.

— После еды сразу ложится спать, — заметил дядя Вася.

Утром я уходил. Чижик и Дармоед давно уже были, конечно, на ногах. А Миша спал.

Он лежал посредине избушки всё в той же позе — одна лапа за ухо.

— Он у нас любит поспать, — говорил дядя Вася, собираясь проверять капканы,

— раньше обеда не проснётся...

Мне так не хотелось расставаться с ними...

Ну вот и кончилось лето, и кончилась осень. Кончилась и рыбалка. Над Камчаткой

забушевали пурги, заливы Берингова моря сковало торосами.

Мы поставили свой «Оймякон» до весны, до следующих плаваний, до следующей рыбалки.

Вошли — когда ещё речка незамёрзшая была — в устье речки, уткнулись носом в

берег, на берег вынесли, якоря. Вмёрзли в лёд. С приходом пург судно так завалило

сугробами, что только кончики мачт виднелись.

И вот каждый вечер к нам в гости стал приходить маленький, жёлтенький, с белым

брюшком и белыми лапками зверёчек. Был он маленький-премаленький, как котёнок,

но злой — ужас! Бусинки-глаза так и сверкали.

Зима же была лютая, морозы держались не меньше тридцати. Метели стучали в иллюминаторы,

солнышко показывалось только изредка, и то часа на четыре. Выйдешь в полдень

и не веришь, что это полдень.

И этот зверёчек каждый вечер по-хозяйски являлся на камбуз, устраивался, например,

на мешке с мукой и скалил зубки, бросая глазёнками злые искры.

— Что я с ним буду делать? — расстраивался Кирка. — Он не даёт мне варить ужин.

— А ты подружись с ним, — советовали мы. — Пробовал. Не хочет.

Кирке так и не удалось подружиться с ним. Ну, прежде всего он ничего не ел,

что бы Кирка ему ни предлагал. Он приходил просто переночевать. Утром исчезал.

Где он пропадал целыми днями, мы не могли узнать: следы, идущие от сейнера,

терялись возле норки, которая уходила в заваленный сугробами кедрач.

Кирка готовил теперь ужин заранее, когда наш гость не появлялся ещё, и приносил

в кубрик. В кубрике мы разогревали ужин на электроплитке.

Когда наступили тёплые дни и сугробы, набухнув, потекли ручьями и разлились

озёрами по тундре, горностай, или, как мы его прозвали «горначок», перестал

приходить на ночёвку. Да и зачем мы ему теперь нужны были, когда, всё вокруг,

согреваемое жгучим весенним солнцем, цвело и наливалось соками?

А тут и рыбалка началась, мы в море ушли.

Интересно, придёт ли он к нам следующей зимой? Мы, конечно, будем ждать.

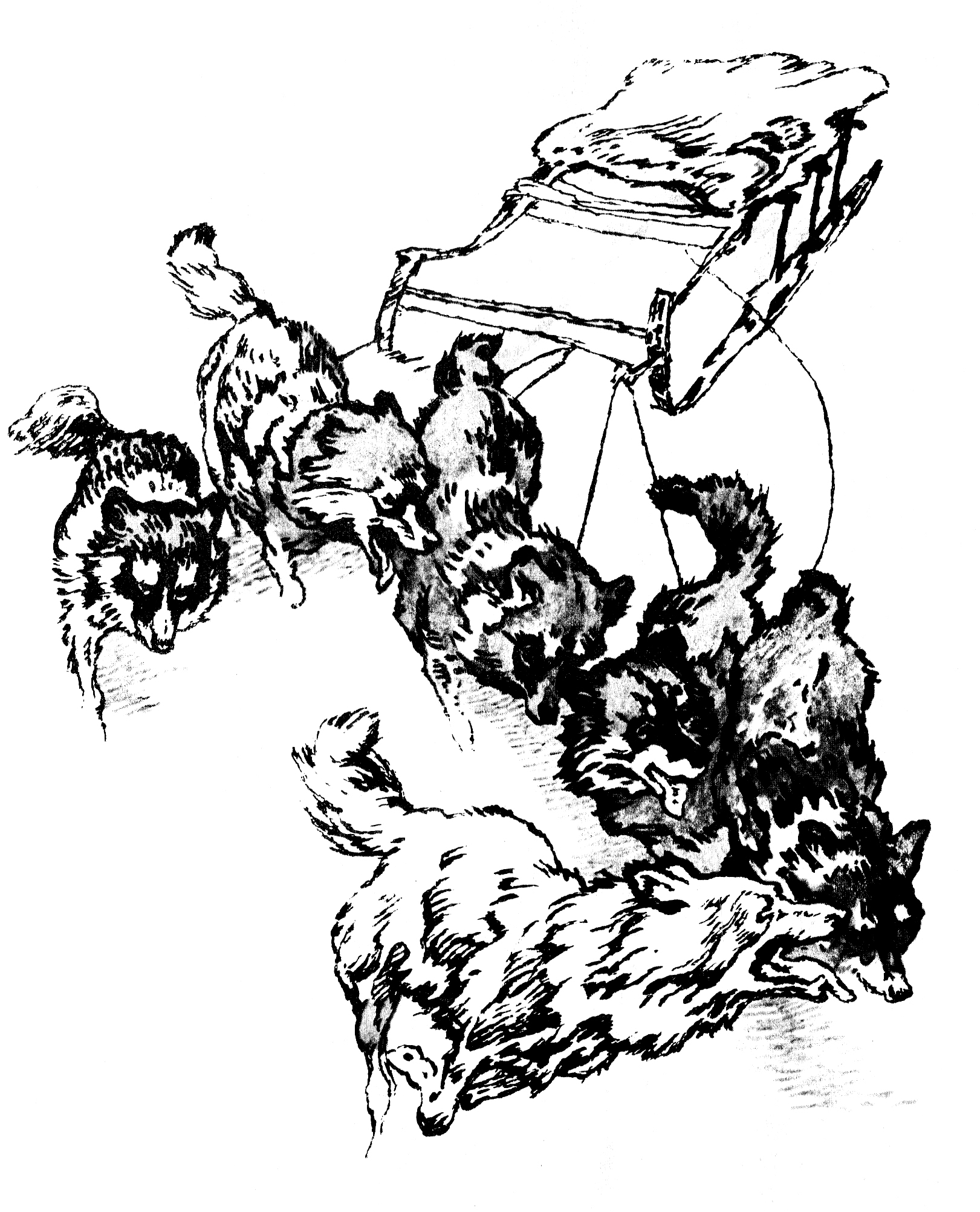

Перед

Новым годом ехал я по делам в Оссору. Ехал на собачках: по тундре ведь на лошади

не поедешь, а на машине — и подавно.

Перед

Новым годом ехал я по делам в Оссору. Ехал на собачках: по тундре ведь на лошади

не поедешь, а на машине — и подавно.

Вёз меня Саша Макаренко, колхозный каюр. Летом он, как и все мы в колхозе, рыбачит,

а зимой вот разъезжает то за почтой в район, то кассира или бухгалтера в банк

отвезёт, а то просто в лес по дрова.

— До чего же хороши эти собачки! — говорит Саша и поудобнее устраивается в нарте.

— И никаких забот с ними не знаешь: сарая им не надо, пить не просят, едят только

рыбу, один раз в сутки, перед ездой.

— Пожалуй, — соглашаюсь я. — Да и быстро идут.

— Ещё как! А увидят лису — не удержишь. Кошек тоже не любят.

Саша тихонько посвистывает на своих любимчиков, а они, потряхивая сбруей, ковыляют

и ковыляют. Шипит снег под нартой, убегают в белую бесконечную даль две полосы

от полозьев да рассыпчатый собачий след. На горизонте эта искристая даль сходится

с небом.

— Вон видишь вторую пару? Пятнистые! — говорит Саша и показывает на вторую пару

от передовика: собачек он безумно любит, и о чём бы разговор ни зашёл, непременно

сведёт его к собачкам. — Это у меня пурговые... Как только пурга начинается,

ставлю их передовиками, сами дорогу в пурге находят. В прошлом году поехали

мы как-то за дровами, а палаток не взяли, на хорошую погоду понадеялись. Да

не тут-то было! Как только выехали из лесу, она и дунула. Мы побросали дрова,

поехали быстрее. А снег валит и валит. Стали выбиваться из сил, побросали половину

нарт, по две упряжки в нарту заложили. Пурга ещё сильнее. Ночь уже настаёт,

поняли, что заблудились. Ребята уже хотели яму рыть в снегу и переждать пургу,

но я настоял идти. Заложил вон их передовиками, и побрели мы. И что же ты думаешь?

Привели в колхоз. А если бы не они — крышка нам. Яма — это ненадёжное дело.

— Хорошие у тебя собачки, — говорю я. Саша смущается, краснеет, затем продолжает:

— Только уж очень кошек не любят. Один раз здорово меня подвели. Да меня-то

что? Человека чуть не загубили.

— Как же?

— Да так. Ехали мы с нашим завмагом в банк, он выручку за всю зиму вёз. В Макарьевске

решили переночевать. Зашли, значит, к знакомым, а собачек во дворе к забору

привязали. Только разделись, сели чай пить, как

слышим, всполошились они, хрипло залаяли и затихли вдруг — я сразу догадался,

в чём дело. Выскакиваем, и точно: оборвались и уже несутся по улице за котом.

Через минуту и след их простыл.

— Ну и что же? Не нашёл?

— Собачек-то я нашёл, на краю деревни за плетень зацепились, да сумки с деньгами

не было в нарте. А кто их знает, по каким местам и сугробам они носились за

этим котом. А тут пурга начинается, за ночь всё заметёт. «Ну, Саша, пропал я,

— говорит завмаг, — сам понимаешь — какие деньги!» Я побежал в правление, по

трансляции объявили. Весь колхоз почти вышел искать эту сумку. За верёвку держались,

в пургу ходить, сам знаешь, без верёвки нельзя. Еле нашли... А если б не нашли?

— Н-да...

1 Кунаи — штаны из оленьей шкуры. |

— А вот эти, — Саша показывает на головную пару, — мои самые надёжные. Уже третий год передовиками ходят. Недавно поехал я в Уку... — И Саша начинает ещё одну историю о своих любимчиках. А собачки ковыляют и ковыляют, потряхивают и потряхивают белыми, чёрными и пятнистыми спинами. Иногда какая-нибудь из них лизнёт снег. Шипят полозья, убегает тундра. Я повыше натягиваю кунаи1, закрываюсь брезентом. Меня убаюкивает, клонит в сон. Сашин голос слышу откуда-то издали и уже не разбираю, о чём он говорит...

В Атлантику Кузьма с дядей Ваней ходит давно. Даже сам дядя Ваня забыл, когда

судьба свела их. Вспоминая какую-нибудь историю, дядя Ваня обычно так начинал:

«Это ещё когда Кузьма маленький был».

На берегу они тоже всегда вместе. Кузьма обычно бежит рядом и молчит. А если

дяде Ване случалось засидеться у кого-нибудь из друзей, Кузьма ждал. Хоть днём,

хоть ночью.

В рейсе, когда команда поест и все разойдутся из кают-компании, они оставались

одни. Дядя Ваня садился чистить картошку, Кузьма рядом пристраивался, чуть шевеля

свисающим ухом.

— Ну что, Кузя? Отобедали? — спрашивал дядя Ваня. И за Кузьму отвечал: — Отобедали.

А теперь подумаем об ужине.

Так они и разговаривали.

Но вот у Кузьмы появился ещё один друг.

Перед уходом в рейс боцман принёс маленького, почти слепого, не умеющего даже

стоять щенка. Он положил его под диван, где была «постель» Кузьмы, сам присел

на стул. Кузьма подошёл к незнакомцу, обнюхал его, уселся рядом. Щенок потянулся

слеповатой мордочкой к Кузьме, повёл чёрненьким носиком и слабо пискнул.

— Голос?! — удивился боцман.

Так его и назвали — Голосом.

Через три месяца щенок превратился в озорного и непоседливого кобелька. Он целыми

днями носился по траулеру, обнюхивал все углы, таскал рукавицы, портянки.

Кузьме же он не давал покоя. Стремительно подскакивал к нему, толкал лапами

в бок или кусал свисающее ухо. Кузьма прикрывал глаза, отворачивал морду. Если

Голос уж слишком увлекался, Кузьма шлёпал его лапой. Голос не ойкал, хотя шлепки

были увесистые, а подкатывался к Кузьме, тыкался носом в его шею и лизал её...

Вот как.

Спали они вместе. Голос прятал свой нос в мягкий живот Кузьмы, Кузьма накрывал

его лапой. Просыпался первый, конечно, Голос. Как только дядя Ваня начинал греметь

кастрюлями, Голос вскакивал и летел к камбузу. Ставил передние лапы на порог,

строго смотрел в глаза дяде Ване и подметал хвостом палубу. Кузьма подходил

спокойно, садился в сторонке, молчал.

Дядя Ваня ставил им миску супа или молока с хлебом. Голос стремительно подлетал

к еде, жадно глотал, захлёбывался. Ворчал при этом. Кузьма подходил не торопясь,

разглаживал беловатым языком усы. Ел спокойно, с расстановкой.

После завтрака они совершали обход судна. Кузьма шёл вразвалку, как и полагается

настоящему моряку, а Голос бежал так, будто за ним кто гнался. Он метался по

сторонам, совал свой нос во все дырки, суетился.

Завершением обхода был мостик. Кузьма, подойдя к двери рулевой, царапал её,

а Голос лаял и пытался укусить. Дверь открывалась, и Голос влетал гранатой,

бросая «гав-гав!» направо и налево, и уже что-нибудь тащил: сигнальный флаг,

упавшую со штурманского стола таблицу или карту. А Кузьма входил спокойно и,

чтобы не мешаться под ногами, садился где-нибудь в сторонке.

Насуетившись, Голос тоже пристраивался где-нибудь в уголке и тут же засыпал.

А Кузьма опять царапал дверь — дверь открывалась — и уходил к дяде Ване. Садился

рядом с ним и смотрел, как тот возится с кастрюлями.

Прибегал Голос: «гав-гав» — проспал... опоздал ведь. Тявкнув и получив лапой

от Кузьмы за приставание, уносился куда-нибудь. А через секунду тащил по коридору

швабру или чей-нибудь сапог.

Иногда они выбирались на палубу, где шла работа. Голос, конечно, тут же принимал

участие: кусал ползущие из-за борта сети, заигрывал с трепыхающимися селёдками

и, конечно же, попадал в какую-нибудь историю: то водой его окатит, то в трюм

свалится, то лапу ему кто-нибудь отдавит. А Кузьма, посидев с минуту в сторонке,

шёл к дяде Ване.

— Ну что? — спрашивал дядя Ваня. — Как ребята рыбачат? Нормально?

Кузьма шевелил ухом.

А Голос, зализав отдавленную лапу, уже шумел: чаек вызывал на ссору.

В середине рейса с дядей Ваней случился приступ аппендицита, ему пришлось уйти

на время с траулера: операцию могли сделать только на базе. Он и Кузьму хотел

взять с собой, но мы упросили оставить: вернётся ведь через месяц.

А Кузьма, оставшись без дяди Вани, заскучал. Он целыми днями просиживал на шлюпочной

палубе и смотрел на горизонт. Взгляд мутный, понурый. Он даже надоедливого щенка

не стукал лапой за приставания. И ничего почти не ел.

Однажды входит в кают-компанию боцман и говорит:

— Ребята, с Кузьмой плохо. — Что такое? — Будто не в своём уме он.

Мы поднялись на шлюпочную палубу. Кузьма жался в угол на крыле мостика, трясся

всем телом и постукивал зубами, хотя духота стояла страшная: мы работали в тёплых

широтах Атлантики. Умные глаза помутнели, и будто испуг в них.

Голос сидел в сторонке и внимательно смотрел на Кузьму. Ушки его торчали, взгляд

серьёзный — впервые, кажется, он не суетился.

Боцман подошёл к Кузьме, попытался погладить его. Кузьма, выгнув спину, отскочил

и залился таким раздирающе-хриплым, воющим лаем, что нам страшно стало. Это

был не собачий лай, а что-то хриплое, протяжное...

— Кузя, Кузя... — Боцман потянулся ближе, стал гладить.

Он укусил боцмана за руку, метнулся по крылу мостика. В брезенте, обтягивающем

крыло, была дыра. Он проскользнул в неё и вывалился на палубу. Побежал на нос

судна, стал карабкаться на борт. Скачок, волнистое движение — и прыгнул в море.

Волны подхватили его, укутали пеной. Ушастая голова пронеслась мимо борта и

замелькала далеко за кормою.

Мы развернулись, сбавили ход, хотели спасти его, но ушастой головы нигде не

было. Только волны.

Голос не заметил исчезновения своего друга, как, впрочем, он не заметил и ухода

дяди Вани. Он по-прежнему таскал сапоги по коридору, суетился на палубе, ссорился

с чайками, беспечно обнюхивал углы.

Через месяц дядя Ваня возвратился.

— Н-да, — сказал он, выслушав всю историю.

Как-то утром Голос, как обычно, стоял на пороге камбуза, мёл хвостом палубу

и строго смотрел на дядю Ваню — тот крошил мясо в миску с супом.

— Эх, пёс ты, пёс, — сказал дядя Ваня, подавая ему миску, — бестолковый ты пёс!

— и оттолкнул щенка ногой. Единственный раз в жизни он обидел животное.

Когда

мы встретились впервые, он скалил зубки, морщил носик и пятился назад: толстющая

цепь погромыхивала за ним. Я полез з карман за деньгами.

Когда

мы встретились впервые, он скалил зубки, морщил носик и пятился назад: толстющая

цепь погромыхивала за ним. Я полез з карман за деньгами.

— Да возьмите за так! — взмолилась хозяйка. — Вот смотрите, что он, проклятый,

со мною сделал! — Она протянула забинтованную руку. — У-у-у, паршивец! — И замахнулась

метлой на него — он ещё больше подался назад, сморщил нос и зарычал.

Я смотрел на этого забитого, перепуганного, обозлённого, крохотного — величиной

он был не больше моего сапога, голова, кстати, была больше его самого, — почти

игрушечного медведика. Он поблёскивал на меня сердитыми, желтоватыми и в то

же время перепуганными глазёнками.

Я обвалял кусок хлеба в сахаре и протянул ему. Он попятился и зарычал, смотрел

не на хлеб, а на меня. Я — ближе кусок, к его подрагивающему носику.

— Укусит!

И точно; мою руку обожгло» двумя полу дужками на ней выступила кровь.

— Я же вам говорила! — запричитала хозяйка. — О господи, йод-то у меня где?

И зачем я взяла беду на свою голову...

— А как он попал к вам?

— Да у охотников взяла. Сжалилась, а он, паршивец...

Он рычал, забился в самый угол и не спускал глаз с метлы.

Я взял у хозяйки метлу, поставил у двери, а к нему опять с хлебом:

— Что же ты, брат, такой сердитый? Я ведь тебя не кусаю!

Я опять тянулся к нему, он ворчал, тёрся затылком о стену, косил глаза на мою

руку. Но я не верил, что такой вот малышик может быть таким упрямым. Да и зачем

ему меня кусать, я же...

— Руку... ах!

И на другой моей руке выступили капельки крови.

— Боже мой, ведь зубы-то как иголки... Давайте забинтую.

Хозяйка смазала ранки на моих руках йодом, забинтовала. Он сидел в своём углу

нахмуренный, время от времени поблёскивал на меня непреклонными глазёнками —

на хозяйку же он ни разу не глянул...

— Всё-таки я ещё раз попробую, — сказал я и опять к нему с обсахаренным куском.

Он, конечно, опять вцепился в руку, но бинтов на ней было так много, что прокусить

у него не хватало силёнок. Он тискал зубами руку и ворчал; подавливания зубами

были с каждым разом слабее и слабее.

— Ну что? Доволен? Ну, кусай...

Он отпустил руку. Я прикоснулся к его затылочку — он задрожал всем тельцем,

быстро-быстро засопел и заскулил. Отвернулся и засунул нос в угол. Блеснул на

меня глазёнками — они были влажные.

Я достал нож, отрезал ошейник и отшвырнул эту страшенную цепь. А его взял на

руки и вынес на улицу. Поставил на ноги. Он сел на ягодицы, отряхнулся, сощурился

на солнце, и стал чесать за ухом задней ногой и... свалился на бок. Поднялся,

ещё раз тряхнул головой и заковылял к воротам.

И вот мы с ним шествуем по улице. Он впереди, а я за ним. Ковыляет он препотешно

— косолапый до того, что нога за ногу цепляется, — то и дело спотыкается на

ровном месте и падает. Я не насмеюсь, глядя на него.

И вдруг, откуда ни возьмись — из-под забора, что ли? — три собаки. Да такие

злые, что один страх: в их глотках будто что-то с треском рвалось и с клёкотом

вылетало на нас. Потом ещё две, и ещё злее. Я испугался, стал по сторонам глядеть,

отыскивая палку, а медведик хоть бы что: спокойно уселся, потёр лапой нос и

так влепил подскочившей шавке по уху, что она перекувырнулась, кинулась под

ворота и там заойкала — ну и ударчик! Самый настоящий боксёрский удар сбоку.

Другие отступили, но обозлились ещё больше. Они стали приближаться — с оскаленными

пастями, взъерошив шерсть...

Плохо бы нам пришлось, да выручили ребята, они из школы возвращались. Они побросали

свои сумки с книжками и разогнали всех псов, понабежавших даже с дальних концов

деревни.

Оказавшись на свободе, мы опять зашагали по улице.

— Миша, а Миша, — стал я звать своего нового знакомого,— куда же ты? Айда на

судно!

Куда там! Он даже не оглянулся, а косолапил и косолапил по улице. В другую сторону

от причала. Пришлось догнать его, взять на руки — он даже ни разу не зарычал

и ни разу не оскалил зубы.

— Теперь наш будет? — спросил Кирка, когда мы пришли на пирс.

— Наш.

— И как же мы его назовём?

— Моим тёзкой! Как же ещё? — засмеялся Михаил.

— Что ж, давай Мишей назовём, — согласился я. Кирка пошёл на камбуз, принёс

миску сахара. Миша лизнул сахарок, заурчал, поднял уши и схватил миску двумя

лапами, сунув в неё нос. А через несколько минут уже облизывал её края. Отвалившись

от миски, лениво и благодушно стал расхаживать по причалу. Свесившись с причала,

заглянул в воду, попробовал прочность кнехтов, покачал швартовые концы. Одним

словом, обследовал всё. Через некоторое время мы уходили в море, вечер уже наступил.

Мне надо было стоять на руле, и я отнёс Мишу в кубрик. И каково же было моё

удивление, когда он приковылял ко мне в рубку! Улёгся возле моих ног и обнял

мой сапог. И захрапел. Я хотел отодвинуться — мне понадобилось отойти от руля,

— он проснулся, заурчал и ещё крепче прижался к сапогу. Ну что тут поделаешь?

Так и пришлось простоять всю вахту на одном месте.

Ну и хлопот же с ним стало! Проснувшись, он пошёл прогуляться по «Оймякону».

Не успел я, сдав вахту, спуститься в кубрик, как слышу крик:

— Человек... Мишка за бортом!

Выскакиваю — он барахтается в волнах уже далеко за кормою и так это весело отфыркивается.

Выловили его. Он отряхнулся и как ни в чём не бывало заковылял на бак. Перекарабкался

через борт, уселся на якорной лапе и, свесившись, стал ловить отлетавшие от

форштевня брызги. Ловил, ловил — и кувырк в море. Пришлось разворачивать сейнер.

На этот раз я отнёс его к Кирке на камбуз. Тот сунул ему кружку компота. Он

заурчал, сунул лапу в кружку и будто забыл про брызги. Но минут через двадцать,

когда Кирка ушёл, он всё вверх дном перевернул: краны отвёрнуты, кастрюли на

полу, уголь рассыпан, печка открыта. Сам же любитель компота сидел среди этого

разгрома весь в муке, держался за обожжённый нос и жалобно скулил.

— Нажили себе лихо, — покачал головой Кирка.

— Его надо воспитывать, — сказал Василий.

И мы стали его «воспитывать». Ну и работка же это была! Первые месяцы он ничего

не понимал — он, конечно, понимать-то понимал, да не слушался. Говоришь ему:

«Миша, это делать нельзя!» Он всё равно делает, лезет туда, куда совсем не надо

лезть. Или: «Миша, сиди!» Он и внимания не обратит.

Но вот на пятом месяце (ростом он стал с самую большую собаку, толщиной с бочку

и тяжелее самого тяжёлого мешка) он наконец стал послушным. Скажешь: «Миша,

не трогай!» Ничего и не трогает. Или: «Миша, посиди тут вот, подожди». Сидит,

ждёт. Но всё равно иногда не слушался.

Вот как-то прогуливались с ним по берегу, зашли в магазин — в Пахаче дело было.

Я сказал ему, чтобы он ничего не трогал в магазине. Он действительно ничего

не трогал и никуда не лез, всё ходил за мной, рассматривал разные покупки. Вдруг

перед нами оказался прилавок с сахаром, он схватил всю коробку — и к двери.

Ну кому это понравится? Я отобрал у него коробку, извинившись, возвратил продавщице,

а его вывел за дверь и приказал сидеть. Сам отвернулся по своим делам. Но не

прошло и минуты, как слышу крики продавцов и смех покупателей — мой Миша бежал

к двери с полмешком сахара.

Что тут поделаешь? Опять мешок назад, опять извинился, а его за дверь и теперь

уже строго-настрого приказал: сидеть. И побранил немного. Он, конечно же, всё

понял, и даже глаза закрыл, и отвернулся — хватит, мол, нотации читать, — когда

я его стыдил. И вид у него был покаянно-задумчивый, даже нижняя губа отвисла.

«Ну, теперь всё хорошо будет», — подумал я и направился в магазин. Потом решил

закурить, остановился возле двери. Глядь, а он уже стоит сзади меня. «Ты что

же это, паршивец?» Он обиженно вытянул нижнюю губу, выгнув её трубочкой, заворчал

и заковылял на место, где я его посадил.

«Ну и каналья, — рассердился я, — ведь опять не послушается! А ну, проверю».

Я вошёл в магазин, потом незаметно возвратился к двери и стал за косяк её. Подглядываю.

Он посидел, посидел, приподнялся, потоптался на месте и опять сел. Потом почесал

за ухом — и в магазин. А тут я: «Ты куда?» Он

кинулся на место, недовольно так засопел, замотал головой — нижняя губа, конечно,

трубочкой — и повалился на траву, положив голову на передние лапы. Закрыл глаза.

Я расхохотался. Потом пошёл в магазин.

«Теперь-то уж он не полезет», — подумал я, нахохотавшись.

И не успел я там ещё ничего сделать — мне надо было отдать заявку на продукты,

— как слышу звон стекла и крики продавцов. Оглянулся — Миша улепётывает от прилавка

с блюдом конфет. Прямо с витрины его схватил, а так как витрина мешала ему,

он лапой по ней.

Вот как было... Пришлось попросить знакомого рыбака, чтобы он выписал продукты,

а сам я ждал возле двери магазина. Миша сидел рядом.

Но он и здесь, негодник, нашёл средство добывать сладости, он взимал «пошлину»

с каждого, кто выходил из магазина: зацепит когтем сумку и держит.

«Что же ты делаешь, нахал?» — кричу ему и грожу пальцем возле его носа. Он отвернёт

морду, закроет глаза, а сумку не отпускает. И не отпустит до тех пор, пока не

получит конфетку или кусочек сахара.

За витрину пришлось платить — семнадцать рублей сорок копеек.

Забавно Миша начинал свой день. Просыпался, брал кастрюлю — ушки на когти надевал

— и брёл к камбузу. Если дверь была закрыта, колотил кастрюлей по ней — от этого,

кстати, вся его посуда гнутая и перегнутая была. Кирка выносил ему ведро ухи,

переливал в кастрюлю. Миша тащил её на бак, к брашпилю, приваливался к кастрюле

и начинал есть. После еды раскидывался на палубе и опять задрёмывал. Этак на

часик. Просыпался — и работать: таскает швартовые концы, гнёт леерные стойки,

пробует прочность фальшборта или угольного ящика. А иногда (если никто не видит)

стащит лючину или брезент с трюма и спрячет... Да так спрячет, что днём с огнём

не найдёшь. До огнетушителей добирался, вместе с гнёздами выворачивал их.

Но самым любимым его занятием было — это запутывать и распутывать швартовые

концы. Стащит их с кнехта и начнёт вязать «узлы» на них. Чтобы он не трогал

их — они ведь нужны постоянно, — мы давали ему перетаскивать с места на место

капитанский конец. Он длиною в четверть километра — мы невод на нём крепим в

штормовую погоду, — для работы не всегда нужен. Ну вот. Миша перетащит этот

конец с кормы на нос и начнёт накручивать на себя. Так это старательно обматывает

себя, с сопением, кряхтеньем. Ладно, пусть возится, только бы не лез под руки.

А то ведь то и дело лезет со своей «помощью»: швартовый так запутает, что не

распутаешь, брезент от трюма спрячет под невод, а то и невод начнёт за борт

выбрасывать — сам пробует рыбачить... Вот какая его помощь.

В июне мы тралили камбалу. Погодки в июне всегда отличные: солнечные, тихие,

тёплые. И рыба обычно ловится хорошо в это время года. Мы даже ночевать оставались

на банке — отклепаем якорь, прикрепим его к вайеру и бросим в море, вайер-то

раз в двадцать длиннее якорной цепи, — чтобы не тратить время на переходы.

В этот день спать легли поздно: пока рыбу в трюм грузили, пока вайер готовили,

а тут Кирка чаю предложил. За полночь улеглись, усталые-преусталые, конечно.

Вдруг под утро что-то наверху оглушительно как бабахнет.

— Полундра! — закричал Василий спросонья. — С якоря сорвало, о скалы бьёт...

Тонем...

А наверху ещё сильнее: бах! Аж весь «Оймякон» задрожал.

— Спасайся кто может! — кричит Василий.

Выскакиваем на палубу — Миша тащит к трюму бочку с солью. Поднял её — и бах

в трюм. Там всё затрещало.

Кинулись к трюму, а там лючины, разбитые бочки, пожарный ящик с песком—разбитый,

конечно, — швартовые концы, огнетушители. Всё переломано... И из огнетушителя

свистит пена.

— На день работы, — сказал капитан.

— Таких помощников надо на рее вешать, — сказал боцман.

А «помощник» улепетнул на нос, спрятался за брашпиль и выглядывает оттуда одним

глазом.

Один раз мы еле-еле вырвались с моря. Там творилось что-то ужасное — буранище,

липкий снег с дождём. Пришли в Пахачу усталые страшно: почти двое суток в море

возились с неводом, который зацепился за скалу на грунте. Как только привязались

к причалу, сразу попадали как мёртвые: сквозь дремоту уже, я слышал, как к нашему

борту, бухаясь, швартовались другие сейнера — они тоже опоздали, у них тоже

аварии в море случились. Утром чуть свет приходят ребята с этих сейнеров, будят

нас, ругают на чём свет стоит, чуть ли не с кулаками лезут.

— Что же вы сделали с нами? Ведь мы чуть не погибли! — кричат они.

— Да что случилось? Мы ничего не понимаем.

— Не понимаете? — ещё пуще разошлись они. — А зачем наши швартовые поотдавали?

Ведь нас течением в море унесло.

— Ничего мы не делали.

— Не делали... — не верят они. — А что же, швартовые сами поскидывались с кнехтов?

А ещё рыбаки! Эх...

А Миша сидел, щурился на солнышко и почёсывал за ухом. Позёвывал.

Миша дружил со всеми из нашей команды, кроме боцмана.

Со мною, например, он любил ходить на берег. Только пришвартуемся, он уже сидит

на причале, ждёт, знает, что пойдём куда-нибудь: в магазин, на почту, в кино

или на танцы в клуб. В клубе он сидел где-нибудь в углу, где я его посажу, —

здесь же витрин с конфетами и прилавков с сахаром нет — и ждал. Иногда вздремнёт,

если любопытные не надоедают. В кино же всегда спал, какое бы оно интересное

ни было. И храпел. Если насморк когда или после сытного обеда, храпел на весь

зал, и зрители возмущались. Но больше всего его тянуло к магазину, конечно.

Так заковыляет, увидев надпись «Продмаг», — не догонишь. Из магазина же еле-еле

двигался и через каждые двадцать шагов садился отдохнуть — пошлина мешала идти.

А с Василием они любили бороться. Обнимутся — и покатились, стараясь прижать

друг друга лопатками к палубе. Между прочим, Василию ни разу не удалось победить

Мишу, даже когда он ещё маленький был: Миша не успокоится и не сдастся до тех

пор, пока не прижмёт Васькины руки к палубе. С минуту подержит и отпустит. Довольный-предовольный.

Даже нижнюю губу ковшиком выпятит и заворчит. Кстати, выпячивание губы трубочкой

и ворчание было знаком восторга и огорчения, испуга и воинственного клича. Всё

зависело от того, каким тоном ворчит.

С Киркой же (с Киркой они были такие приятели, что водой не разольёшь) они играли

в «пятнашки». Носятся и носятся по судну, надоедят за день. Особенно если Кирка

даст подножку Мише или каким-нибудь нечестным приёмом повалит на палубу... Миша

найдёт его и догонит даже на мачте.

Впрочем, в «пятнашки» Миша любил играть со всеми, это было самое любимое его

занятие после перетаскивания концов. Только боцман не играл с ним. Боцман то

и дело бранил Мишу то за утащенные брезенты, то за выброшенные за борт лючины

от трюма... Играл в «пятнашки» Миша и с незнакомыми ребятами. Придут они в гости,

он подлетит, двинет лапой — и бежать: догоняй, мол, теперь.

Привезли мы как-то селёдку в Пахачу. Уже осень стояла (к осени Миша растолстел,

как бочка, и ростом стал почти с корову, хотя с детскими замашками никак не

мог расстаться), селёдка ловилась большая, жирная. Пришвартовались к причалу,

ждём приёмщика.

— Кто же придёт? — сказал Кирка, присаживаясь на борт. — Не дай бог Жмотина.

— Если Жмот придёт, то вторым сортом рыбу примет, — сказал боцман.

— Если не третьим, — добавил Василий.

Дело в том, что в Пахаче рыбу принимали два приёмщика. Один из них, которого

мы прозвали «Жмотом», всегда придирался: какую рыбу ни привези, даже самую наилучшую,

всё равно не понравится ему.

И вот он идёт по пирсу, Жмот. К нам направляется.

— Пропала наша рыбка, — сказал Кирка, — теперь всё...

И точно. Только ступил Жмот на палубу, как сразу:

— Опять тухлую рыбу привезли? А мелкой сколько! Центнеров сорок нестандартной

будет.

— Да ты что? — не выдержал боцман. — Только ведь сейчас поймали.

— Дня два, наверно, возите! Разве это р-р-р... — И тут Жмот побледнел, стал

пятиться назад. Выкатил зрачки и как заорёт...

Я оглянулся — к Жмоту валит Миша. Встал на задние лапы и передней к нему.

— Караул! — кричит Жмот — и бежать.

По пирсу летел так, что ногами досок не касался. Как стрела.

Миша же растерялся и стоит. Не понимал, видно, почему человек не захотел с ним

поиграть в «пятнашки».

А мы все хохотали.

Идём как-то с Мишей на почту. Дело было в бухте Лавровой. Проходим мимо магазина,

а возле дверей — толпа. И всё девушки, и всё молодые. Стоят они большими и маленькими

кучками, что-то рассматривают, смеются.

— Что за столпотворение? — спросил я знакомого рыбака.

— Да видишь, какое дело, пароход из Японии пришёл. Привёз губную помаду. Вот

все, кто любит красить губы, и прибежали.

— Из-за такого пустяка такая толкучка? — удивился я.

— Какую-то перламутровую, говорят... Ну как рыбачите?

— Ничего, — говорю, — скоро план возьмём. А вы? Разговорились мы. Я стал расспрашивать,

в каких местах они рыбу брали, на какую глубину невод кидали. Одним словом,

про свои рыбацкие дела разговорились.

И вдруг страшный — «и-и-а-а-а!» — крик. Потом ещё, да такой, будто кого-то резали!

Оглянулись мы — толпа, как осколки от большой бомбы, разлетелась в разные стороны.

Спотыкаются, падают, перегоняя друг друга, карабкаются на кучу соли. Целый косяк

любительниц помады ворвался в рыбный цех, понёсся прямо по доскам, которыми

были накрыты чаны.

А Миша в одиночестве сидел на том месте, где только что была толпа, и недоумевающе

рассматривал брошенные с испугу тюбики помады.

— Поскорее-ка сматывайся со своим зверем! — засмеялся рыбак.

Я позвал Мишу. Он бросил помаду и подошёл ко мне. Мы тут же скрылись.

Происшествие это сразу же облетело всю Пахачу. Теперь Миша мог выходить на

берег только в наморднике.

Ничего не поделаешь, сшили ему намордник.

Ох, как же не любил он его! Как он его ненавидел! Только возьмёшь его в руки,

Миша делает нижнюю губу трубочкой, закрывается лапой, ворчит и пятится назад.

А то заревёт — и бежать. А наденешь — Миша был всё-таки послушный, — ходит за

тобой и ходит. Мотает головой и жалобно рявкает.

Ну, реви не реви, мотай головой не мотай, а без намордника на берег не сунешься

— ни в кино, ни на танцы. И про пошлину забыть придётся.

Мы с Киркой держали Мишу в наморднике сначала одну минуту, потом пять, потом

десять — приучить хотели. И кое-что уже получалось: уже полчаса Миша терпел

намордник. Мы радовались.

Один раз хожу я по «Оймякону», ищу намордник — подошло время обрядить Мишу,

— а его нету. Всё судно обыскал — нету намордника. А ведь хорошо помню, вешал

над дверью рубки.

— Ты Мишкин намордник не видел? — спрашиваю Кирку, чистившего картошку возле

двери камбуза.

— Нету, — вздохнул Кирка.

— Как нету?

— Утопил.

У сторожа базы деда Семёна была кошка Люська. Маленькая, беленькая, с розовыми

губками и серебристыми усиками. Чистюля страшная, лужи за километр обходи-

ла. У неё появились котятки, тоже беленькие и маленькие, как мышонки.

Идём мы с Мишей из магазина.

Из-за обильного сбора пошлины Миша еле плёлся. Дышал тяжело, живот его отвисал

бочкой и был твёрдый как камень.

Проходим мимо дома деда Семёна. На крыльце со своим семейством расположилась

Люська. Они на солнышке грелись. Её малышики, уткнувшись друг в друга носами,

спали. Да и она сама подрёмывала, только один глаз на вахте.

Миша увидел их и остановился. Озадаченно — он ведь никогда не видел таких маленьких

зверьков — почесал за ухом. Задумался. Потом подошёл к ним и потянулся носом

— понюхать, а может, поздороваться хотел. С мирным намерением, разумеется, потянул

свой нос к ним, да Люська этого не поняла. Она выгнула спину, взъерошила шерсть

да как цапнет своими зубами-иголками Мишу за нос. Ох как Миша рявкнул!.. И бежать.

А она ему на спину — Миша заревел так, что всё задрожало. Споткнулся, упал и

заревел ещё страшнее. С перепугу он врезался в ярус пустых ящиков — возле рыбного

цеха плотники сбивали ящики под селёдку и ставили их ярусами, один на один.

Ящики посыпались и загремели.

Все, кто видел это происшествие, схватились за животы, а плотники, что сбивали

ящики, даже с верстаков попадали — они дружно вскочили на верстаки, когда Миша

пёр на них.

Люська возвращалась к своему семейству прямо по лужам.

Когда я подходил к «Оймякону», Миша уже там был. Он торчал на верхнем мостике,

зорко уставившись на дом деда Семёна. Уши его стояли, нижняя губа окаменела

ковшиком, а глаза так и сверлили всё вокруг. Вот так зверь кошка Люська!

На море бушевал шторм. Он бушевал уже три дня и утихать не собирался.

Весь флот толпился в Пахаче, погоду пережидали. Стояли бортами друг к другу;

у кого были какие неполадки, ремонтировались, запасались продуктами, водой.

А в основном отдыхали — впереди нас ждали последние, самые трудные дни путины.

И вот по флоту пошёл слух: грабитель появился! Причём необыкновенный грабитель:

в одну ночь он украл на всех сейнерах чайники с компотом — компот ведь, чтобы

он отстоялся и был вкусный, варят за день раньше.

По пирсу ходили озадаченные толпы рыбаков, и все только и говорили про пропавшие

чайники с компотом.

Узнав в чём дело, Кирка улыбался. Свой-то чайник с компотом он поднимал на ночь

на мачту, к самому флагу. И делал это, когда Миша не видел, а то бы мы всегда

были без компота.

Кирка позвал всех рыбаков со всех судов и повёл их на нос нашего «Оймякона»,

где за брашпилем было Мишкино лежбище.

И каково же было их удивление, когда они увидели свои пустые чайники, сваленные

в кучу.

А Миша, разметавшись, храпел. Из его приоткрытого рта торчал кусочек груши.

Наступила зима, путина подходила к концу. «Оймякон» на зиму становился в капитальный

ремонт, мы все разъезжались в отпуск. Стали думать, что же делать с Мишей. В

отпуск с собой его не возьмёшь: он теперь толщиной был с вагончик узкоколейной

железной дороги. Да и не прокормишь, ему ведь на каждый обед или ужин — и на

завтрак, конечно, — надо два ведра ухи и ведро компота.

И мы отдали его на поисковое судно «Академик Книпович». Это большой пароход,

раз в десять больше нашего «Оймякона». Отыскивая рыбу, плавает он почти по всем

морям и океанам. Еды там много, и сами плавания отличнейшие.

Не стало с нами нашего Миши... Ни в «пятнашки» поноситься не с кем, ни побороться.

Я же по берегу ходил в одиночестве, не было со мной моего верного товарища,

с которым, правда, хлопот, бывало, не оберёшься. И жизнь на судне пошла какая-то

не такая. Не радовало, что огнетушители и швартовые концы всегда на месте, что

не плавают за бортом лючины от трюма. А как сядем обедать — кого-то не хватает...

Но особенно запомнилось мне прощание с ним, точнее, та ночь, когда мы видели

его в последний раз.

Уже с неделю, как Миша жил на «Книповиче». И вот как-то ночью «Книпович» взялся

навести нас на рыбу. Подошли мы к его борту передать светящиеся буи, которые

он кинет на обнаруженный косяк, а мы уж вымечем невод вокруг этих буев. А ночь

выдалась тёмная-тёмная, какая может быть только глубокой осенью в Беринговом

море.

Пришвартовались.

Я осветил палубу «Книповича» прожектором — а на трюме лежит наш Миша. Спит.

— Миша, Миша! — закричал Кирка. — Проснись! Миша, услышав знакомый голос, вскочил

— и к борту.

А ничего не видит, видим только мы его, потому что прожектор навели на него.

— Миша, Миша!

Он мечется у борта, мотает головой... Киркин голос слышит, а ничего не понимает.

Потом поднял голову, закрыл глаза да как заревёт... будто его сердце калёным

железом пронзили.

Мечется, ревёт, мотает головой...

Мы поскорее ушли от борта «Книповича».

Вот и вся история про нашего Мишу.

После ужина почти вся бригада сидела за столом. Обсуждали, как избавиться от

сивуча.

Сивуч поселился в заливе. Это был отбившийся от стада старый секач. В море еду

себе, наверно, он добывать уже не мог и приспособился таскать её из ставного

невода. Он не давал покоя рыбакам. По ночам забирался в неводы и пожирал рыбу.

Или хуже: делал дырку в неводе — рыба уходила. Ну настоящий пират.

Ночевать, разбойник, устраивался на кунгасе, который днём обслуживал невод,

а ночью оставался на якоре в заливе. Не дурак ведь: на тёплой палубе куда как

приятнее отоспаться, чем где-нибудь на холодных камнях.

Каждое утро, как только катер подходил к кунгасу, морской лев шумно плюхался

в море и показывался только на секунду, чтобы глотнуть воздуха.

— Матёрый, матёрый, — говорил Константин Семёнович, бригадир невода, наблюдая

за сивучем, — голыми руками не возьмёшь.

И вот решили наконец избавиться от него. Особенно много предложений вносил Федя,

моторист с катера. В этом году Федя окончил десятый класс и собирался в мореходку,

чтобы выучиться на стармеха.

— Константин Семёнович, — суетился он, — а давайте сплетём из стальных тросов

ловушку и поставим её на кунгасе. И как только зверюга залезет, мы его и захлопнем.

Вот здорово будет!

Бригадир промолчал.

Другие предлагали устроить засаду и застрелить морского льва из карабинов. Только

ночь надо выбрать лунную и чтоб тумана не было.

— Да я его топором уложу, — сказал Петро.

Это был первый силач в бригаде. Да и вообще в районе. Этой весной, когда ставили

невода, он один носил шлюпки от склада до берега, которые носят обычно шесть

человек; зимой на районной ярмарке у него никто не мог отнять палку, а перетягивать

ремень с ним даже не пытались.

— Да брось ты чудить! — засмеялись рыбаки.

— Топором! — удивился Федя, у него даже глаза расширились.— Вот это да — топором!..

Забушевали все сразу. Конечно, Петро — силач, но с топором против морского

льва? Ведь это не медведь и даже не морж... Те, что постарше, заулыбались. А

Федя так и вспыхнул и поближе подошёл к Петру. Петро же небрежно потянулся,

отчего захрустело во всём его могучем теле, лениво поднялся и вразвалочку направился

к вешалке.

— Приходите завтра пораньше к кунгасу на катере, — сказал он. — Лев будет ждать

вас. И он уже не страшный будет...

— Петя, возьми меня с собой! — попросил Федя.

— Ведь испугаешься!

— Не знаю, — пролепетал Федя. — Попробую не испугаться.

— Попробуй, попробуй...

Петро положил свою ручищу на плечо Феде, отчего Федина головка качнулась.

Они вышли из рыбного стана.

Ночь была тёмная, по-камчатски влажная. Луна изредка показывалась из мохнатых

туч, и залив тогда и вершины сопок озарялись синим светом. Под ногами чавкала

грязь. Было прохладно.

— Подожди, — сказал Петро и пошёл в сарай, где хранился рыбацкий скарб. Через

минуту он вышел с большущим топором. — Вот этой штукой мы и проучим разбойника!

— Вот это да-а! Вот это топорик! Подошли к берегу.

На тёмной глади залива маячил кунгас. Серп месяца висел над ним. Петро легонько

навалился на лодку — она скрежетнула днищем по гальке и закачалась на воде.

Петро грёб молча, Федя ворочал кормовым веслом, выруливая на кунгас.

Подошли к кунгасу, осмотрелись. Сивуча не было.

— Будем ждать, — сказал Петро, взбираясь на борт

— Петь, страшно что-то! Может, вернёмся?

— Давай отвезу назад! — засмеялся Петро. — Мне одному ещё лучше будет...

— Да нет уж, раз вместе, то вместе, не бросать же друг друга...

— Ну раз так, тогда, конечно! — ещё язвительнее сказал Петро.

В крохотной каюте на нарах и на палубе валялись пустые бутылки, старые кастрюли,

какая-то ветошь, рабочая одежда.

Федя пошарил в шкафу, нашёл огарок свечи. Зажёг и пристроил на край стола.

— Это ещё зачем? — спросил Петро.

Он улёгся на нарах, вытянув богатырские ноги. Раза два зевнул и через минуту

уже спал.

Федя тоже было устроился подремать. Но ему всё мерещилось, как сивуч задерёт

их обоих, если Петро промажет или с одного удара не осилит морского льва...

Ведь они, эти львы, бывают до семнадцати центнеров, а этот, наверно, и все двадцать

весит. И Федя ёжился на нарах.

«Петру-то что, вон он какой...» Федя пощупал свои бицепсы, и ему стало скучно.

Время тянулось бесконечно долго. Скоро уже рассвет, наверно; Федя чиркнул спичкой,

посмотрел на часы. Было далеко за полночь.

Вдруг за переборкой послышался шум, плеск воды. Кто-то колотил, будто досками,

по воде и фыркал. Кунгас дрогнул, накренился, и раздался такой громкий сап,

что Федя не знал, жив он или уже мёртв. Ещё страшнее стало, когда сивуч стал

продвигаться по палубе, сотрясая кунгас.

И вот всё притихло. Федя собрался с духом и толкнул Петра. Тот заворочался и

заворчал что-то.

— Да тише ты! — зашептал Федя. — Сивуч уже тут. — Давно? — Петро зевнул и потянулся.

— Да тише, только сейчас!..

— Пусть поспит немного...

Сидели, затаившись, не дышали. Петро сжимал рукоятку топора. Наконец он встал

и бесшумно шагнул к двери.

— Сейчас мы его... — будто с шуточкой произнёс он, но Феде показалось, что никакой

храбрости в его голосе нету.

Федя приник к косяку. Он видел, как Петро крался к темнеющей глыбе на носу кунгаса...

ближе, всё ближе... И вот осталось два шага... Сивуч поднялся огромной горой

да как заревёт... Петро бросил топор и назад, в каюту.

Федя едва успел отпрянуть: Петро с рёвом влетел в каюту и двинул плечом противоположную

переборку. Несколько досок вылетело сразу, и Петро исчез в проломе.

А Федя вжался в угол. У него даже не хватило духу побежать за Петром. Ему казалось,

что сивуч сейчас вломится в каюту, но сивуч плюхнулся в море.

Преодолев тошноту, Федя выскочил в пролом — и на корму.

Ни Петра, ни лодки не было.

Что же делать? Ждать, когда придёт катер за сивучем?

Федя вернулся в каюту. Приоткрыл дверь, вышел на палубу, попробовал найти брошенный

Петром топор, но топора нигде не было. Наверно, он его за борт уронил. Возвратился

в каюту, прилёг на нары.

«А что, если сивуч вернётся?» — думал Федя.

Он встал, плотно закрыл дверь. Нашёл обломок доски, сунул в ручку двери. Попытался

закрыть пролом, но это оказалось невозможным: доски сломаны и вывернуты, и ни

молотка, ни гвоздей нету.

«А вдруг сивуч захочет ночевать на корме? — подумал Федя и приоткрыл дверь.

— Хоть будет куда бежать».

Федя улёгся на нары, потом уселся. Ему всё казалось, что сивуч где-то рядом

и вот-вот начнёт взбираться на кунгас.

Опасения его сбылись. Опять послышалось фырканье и плеск. Шум раздавался то

с одного борта, то с другого, то с кормы, то с носа — сивуч плавал вокруг кунгаса.

Кунгас опять дрогнул и накренился.

Федя кинулся в пролом — к его ногам переваливался через борт сивуч. Лоб сивуча

блестел под светом луны, усы раздувались от дыхания. Федя вскрикнул — и назад

к двери. А сивуч рявкнул и опять плюхнулся в море. Федя споткнулся, упал, а

через секунду уже был на крыше каюты. Как он туда взлетел, конечно, не помнил.

Сивуч несколько раз фыркнул, шумно плеснул задними ластами и больше не показывался.

Федя задыхался от ударов собственного сердца.

Через какое-то время он пришёл в себя. Всё было тихо. Над морем брезжил рассвет.

«Скорее бы катер, — со слезами думал Федя, — скорее бы рыбаки возвращались на

невод...» Но время тянулось бесконечно. Болела ушибленная коленка.

И вот над спящим морем проплыл рокот катера, а через несколько минут из-за мыса

показался и сам катер.

Федя слез с каюты и стал с нетерпением прохаживаться по палубе. Забыл даже про

ушибленную коленку.

Катер приближался, на его палубе — толпа: и Константин Семёнович, и рыбаки,

и врачиха в белом халате. Позади всех возвышались плечи Петра.

Катер подошёл к кунгасу, рыбаки обступили Федю.

— Жив!

— Федюшка, жив?

— А то Петро перепугал всех: ворвался ночью, говорит, тебя сивуч задрал.

Что тут у вас случилось? — спросил Константин Семёнович. — Петро, Фёдор, вы

хоть зверя-то видели?

— Я его, дядя Костя, не видел... — сам не зная зачем, сказал Федя.

— Ничего не понимаю! — сказал бригадир.

Федя смотрел на Петра. Петро на Федю. Они понимали друг друга.

В морях и океанах ловят разную рыбу. И ловят её по-разному. Вот, например,

тралом: идёт по морю траулер и тащит за собой трал — огромнейшую «авоську».

Она, эта «авоська», ползёт по морскому дну и собирает рыбу. Тралом ловят камбалу,

минтая, треску, окуня, мерлузу, пикшу. Всё это глубоководная рыба.

У берегов Японии и на Южных Курилах ловят сайру. Её ловят на свет. Сейнер обвешивают

со всех сторон прожекторами-люстрами, как только их включат, рыба собирается

под ними. Собралась — люстры, одну за другой, начиная с кормы левого борта,

выключают. Косяки сайры переходят на нос, а затем на правый борт, где висит

самая главная, самая яркая люстра. Под нею рыба «кипит», её иногда так много

собирается, будто со всего океана.

Белый свет гасят, включают красный — рыба слепнет от этого света и начинает

бунтовать: выпрыгивает, залетая на палубу из воды, ударяясь о борт, расплющивает

длинноносые мордочки.

Красный тушат, зажигают синий — от этого света она утихает — и заводят под неё

ловушку. Ну и затем переливают на палубу.

Красную рыбу, кету, горбушу, нерку, чавычу, кижуча, ловят ставными неводами.

Их ставят в море, неподалёку от берега. А вот у нас на Камчатке навагу тоже

ловят в море неподалёку от берега, но её ловят зимой, подо льдом. Под лёд выставляют

вентери — большущие верши, в которые может поместиться китёнок или большая акула,

— и рыба заходит в них.

А вот такую солидную рыбу, как тунца, ловят в океане удочками. Не совсем обычными,

конечно, удочками: леска длиною километров в пять (на неё навешаны тысячи крючков

с наживой) расстилается по океану... Перемётом называется такая «удочка».

Но самый интересный, самый трудный и весёлый, самый капризный и сложный, где

требуется много ловкости, опыта, сообразительности, — это фосфорический лов

сельди в Охотском и Беринговом морях.

Осенью селёдка подходит к берегам Камчатки есть планктон, нагуливать жир. Она

собирается в огромнейшие косяки. Сколько её в косяке — никому не сосчитать,

может, тьма. Вода в этих морях фосфоресцирует, и полчища рыбы движутся белыми

пятнами по тёмной, словно дёготь, воде.

Всё лето рыбаки, занимаясь камбалой, треской, минтаем, лососью, рыбачат как-то...

спустя рукава. Неохотно будто бы. Но вот наступает осень! Старые боцманы разгибают

скрюченные радикулитом спины, обветренные лица капитанов подёргиваются — как

рябь в штиль — мягкими улыбками, а матросы в сотый раз проверяют оснастку неводов.

Все ждут, когда «она» пойдёт «на фосфор». И сейнера в море выходят торжественно:

ни один блок не скрипнет, ни один предмет не грохнет.

Помню, как я попал на этот необыкновенный лов в самый-самый первый раз, когда

ещё был молодым матросом.

Вышли мы в море осенней ночью. Темнота вокруг — соседа узнаешь лишь по огоньку

сигареты. Идём, крадёмся. Тишина — только приглушённо и мерно на малых оборотах

постукивает двигатель да потихоньку шелестит пробегающая мимо бортов пена. Белыми

стрелами, играя, подныривают дельфины под судно, за кормою тянется синевато-искристый

след от винта. Ребята повисли на мачте, на крыльях мостика, прилипли к поручням

и всматриваются: не мелькнёт ли где на горизонте белое пятнышко, косяк сельди?

Вдруг с мачты, где, завернувшись в полушубок, сидел в бочке вперёдсмотрящий,

взволнованный крик:

— Справа 30° белое пятно!

Капитан передёрнул ручку телеграфа на полный ход и повёл сейнер к этому пятну.

Подходим — это целое поле сельди. Капитан поставил ручку телеграфа на самый

полный ход и нажал кнопку аврала. Мы кинулись к своим рабочим местам, хватая

багры, выброски, шуровки.

Шлюпочник, самый смелый и ловкий из всех нас, прыгнул в шлюпку: она за корму

свисала, в любой момент готовая плюхнуться в кипящий бурун и потащить за собою

невод. А сейнер несётся за косяком — надо зайти косяку в голову и закружить

его.

Догоняем. Косяк стал сбиваться вправо — этого-то мы и ждали, — капитан дёрнул

ручку телеграфа дважды, что значит самый-самый полный, аварийный ход, и командует:

— Отдать шлюпку!

Боцман рванул чеку стопора, шлюпка полетела за корму и потащила за собой полукилометровый

невод.

Сейнер задрожал всем корпусом и понёсся, высыпая невод вокруг косяка: за борт

с грохотом летели кольца, грузила. Свистели концы в блоках. Мы замерли на своих

местах...

Сейнер обошёл косяк и стал возле шлюпки, окутавшись пеной — капитан дал полный

назад. Со шлюпки подали концы, теперь надо как можно скорее стянуть низ невода,

чтобы он похож стал на чашу. Это надо сделать как можно быстрее, иначе рыба

уйдёт.

О-о!

Что тут творилось! Все бегали, кричали, что-то тащили из воды, что-то кидали

за борт.

Это было моё первое участие в фосфорическом лове, и я растерялся. Я топтался

на месте и ничего не понимал. Но тут пробегал мимо боцман. Он толкнул меня в

шею, и я сразу всё понял: вместе со всеми что-то тащил, что-то кидал за борт,

что-то распутывал, кому-то помогал.

Вдруг рыба из невода стала уходить — вместе с косяком попались сивучи и продырявили

невод. Уже пойманная рыбка — и уходит! Чёрт возьми! Палуба превратилась в преисподнюю,

а наши парни — в разъярённых духов. Они метались у борта, кричали, кидали в

воду багры, топоры, вёсла, чтобы остановить её. А она шла и шла... как пшено

из худого мешка. Боцман запустил в воду даже шапку с рукавицами и, топая ногами

и подняв кулаки, орал на нас:

— Прыгайте! Прыгайте за борт, черти!

Даже капитан, на что уж бывалый рыбак, повидавший всякие виды в своей рыбацкой

жизни, так стиснул челюсти, что даже мундштук треснул.

Но тут подошла шлюпка, и дырки быстренько заделали. Теперь рыбка могла уйти

только через воздух... но через воздух уходить она ещё не научилась. На сейнере

всё утихло, «духи из преисподней» опять стали добродушными парнями. Они уселись

по бортам и закурили, поглядывали, улыбаясь, как прогуливается косяк в неводе.

Он переливался — фосфоресцировал — северным сиянием под тёмной водой. А до чего

же вкусный дымок папиросы в этот момент...

Ко мне подошёл боцман.

— Ты уж не сердись на меня, — дружелюбно сказал он, — но на море бабочек ловить

не полагается, сам понимаешь...

Да я и не сердился.

На своём «Оймяконе» нам приходилось тралить камбалу и минтая в Охотском, Японском

и Беринговом морях, треску и сайру у берегов Японии. Случалось забредать и в

Тихий океан за тунцом. Но больше всего мы любили фосфорический лов, эту сложную

и азартную, трудную и милую работу.

| *Необыкновенный заплыв | 3 |

| Музыкальные нерпы1 | 6 |

| Чудо-юдо | 9 |

| Пираты | 11 |

| Чудной остров2 | 13 |

| Бывает и так | 18 |

| Мишка-хвастун | 20 |

| Палтус3 | 24 |

| Баклан4 | 26 |

| Воротник | 29 |

| Чайки4 | 32 |

| Савка | 34 |

| Зайчишки | 35 |

| Комары | 39 |

| Встреча | 43 |

| Чижик и Дармоед | 45 |

| Лакомка | 48 |

| Горначок | 50 |

| Ездовые собачки | 52 |

| *Дружба | 56 |

| *Наш Миша | 61 |

| Сивуч | 81 |

| *Фосфорический лов | 88 |

|

1 © «Костер», 1974 г., № 2. |

Для младшего

школьного возраста

Николай Прокофьевич Рыжих

НЕОБЫКНОВЕННЫЙ ЗАПЛЫВ

Рассказы

Ответственный редактор

Л. И. Доукша

Художественный редактор

Т. М. Токарева

Технический редактор

И. П. Савенкова

Корректоры В. И. Дод и З. С. Ульянова

Сдано в набор 16/IX 1974 г. Подписано

к печати 14/111 1975 г. Формат 70x90/16. Бум. офс. № 1. Печ. л. 6. Усл.

печ. л. 7,02. У ч.-изд. л. 4,64. Тираж 150 000 экз. Заказ № 274. Цена

34 коп. Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Детская литература».

Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1. |

Рыжих Н. П.

Р93 Необыкновенный заплыв. Рассказы. Рис. И. Година. М., «Дет. лит.», 1975.

95 с. с ил.

Рассказы о рыбаках, о разных случаях из их морской жизни.

Р |

70802-339 М101(03)75 |

Без объявл. | Р2 |